殺し屋を乗せたタクシーの運転手が、その仕事にコラテラルされる話。

殺し屋にしては事前・事後の処理がものすごく雑だ。殺る前にロケーションを一切確認せず、殺った後もスナイパーならともかく死体を放置したままその場を立ち去るプロなんてありえない。挙げ句ストリートで絡んだチンピラを殺してしまい、それまでも放置して去るなんて馬鹿の極みだ。だがしかしこういうずさんな部分がなければマックスがこのセミプロ殺し屋に巻き込まれる状況もないだろうし、それこそ、本当に不動産屋の得意先回りに付き合って一晩比較的稼ぎの良いタクシー稼業を全うした気になっているだけの映画になってしまう。

だがこの映画にはそういうダメな部分よりも「がんばれマックス」的な感情の方が上回ってしまう。それは、ヴィンセントというイレギュラーな状況を持ち出すことでマックスの背景をかなりかっちりと描いているためだろう。普段ターゲットのバックボーンなんぞしったこっちゃないために平気で殺せるヴィンセントが、背後を知ってしまったマックスだけは奇妙な親近感を得ているというのもなんとなくわかる。←だとしたらこれも殺し屋的にはダメなやつなんだが。

ラスト、前フリとして「ロスの地下鉄で死んだ奴が○時間放置された」みたいなことを語ったのを受けてのああいう状況なので、マックスは地下鉄のドアが閉まる直前にヴィンセントを担ぎ出すのかなあなんて思ってたら、なんとそのまま放置していきやがった。オチとしてまとまりやすい安直な人間らしさよりも、ヴィンセントの孤独感を最後まで貫いた形になった。その分オチは尻切れで、せづねえ感じになっている。

ただヴィンセントは6年しか殺し屋稼業やってないんだよなあ。ここは結構重要だ。だとすればずさんな事前事後処理も(経験不足という意味で)ある程度理解できるし、この風貌からして確実に「6年前=殺し屋になる前」の背景が、見えにくいがヴィンセントにもあるということだ。

要するに対比だ。生きることがアホらしくそれ故自分の命も他人の命もたわいないものとするヴィンセントと、タクシーをやりながらいつかハイヤー会社の立ち上げを夢見て、正直12年もルーティーンをこなして生きながらえているマックス、このように考えると最後に描かれる孤独感も非常に後味良いものだ。

全体で見ると前述したダメ殺し屋の部分や、クライマックスあたりからのマックスの(一般善良市民にしては)超絶な頑張りっぷりなど、はっきり言ってストーリーの荒は多い。だがしかし、マックスとヴィンセントの関わり方(タクシーの中での会話など)・大都市を舞台にしたもの悲しい感覚を中心に見ると結構楽しめた映画だった。

カテゴリー: 映画

KillBill vol.2 ★★★★★

結婚式で親族を惨殺された嫁が復讐の旅に出る話。の続き。

vol.1は一言で言えば「日本のやくざ映画を撮ってみたいという衝動」の映画だった。して一応ストーリーとしてはその続きであるvol.2は、やや「カンフー映画撮ってみたい病」の兆しもあるが、基本的には復讐のため女が各地を移動し、復讐敵と闘っていくのが主軸となっている。その点例えばカンフー修行からの墓ぶち破りシーンは時間の往来というタランティーノらしさを出しながら伏線の張り方として非常に映画らしいつくりを取っていたり、5点を押す必殺技が最後の伏線になっていたり、vol.1はアクションや音楽へのこだわりを強く感じたが、vol.2ではそれよりもストーリーや見せ場を重視した作りになっている。

そのためvol.1でぼんやりとわかっていたような女と4人の殺し屋の関係、またそれぞれとそのボスであるビルとの関係などが明らかにされて、より登場人物の心理や置かれた立場を掘り下げたものとなっているのも、ストーリー性が重視された印象を受ける要因かもしれない。

見せ場に関してはvol.1であったような大立ち回りのチャンバラはなく、vol.1の冒頭でもあったような、緩急を急激に付ける1VS1の戦いになっていて、スピード感を重視した見せ方をしているので殺陣の間も冗長に感じることはない。それどころか、例えば眼帯女との決闘ではあの殺陣の間にアイデア溢れる攻撃が繰り返され圧倒されるし、もちろんユマサーマンも眼帯女の役者さんも格闘技のプロではないが、編集や画面効果ひとつであれほど緊迫感のあるものが出来るのは驚きだった。

また今回もガチンコ体当たり勝負のユマサーマンは凄くて、特に生き埋めにされて脱出するくだりの緊迫感というか、見てる側も息が詰まってしまうほどのリアルさはあの表情・演技あってのものだし、タランティーノが気に入っているのもわかる。

というわけで、1と2あわせて見てみると、前半1のガチャガチャ加減と後半2の重厚さ+タランティーノ流時間の分断とチャプター方式+ガチンコユマサーマンという組み合わせはよかったし、大変楽しめた映画だった。

ギャング・オブ・ニューヨーク ★★★★★

南北戦争少し前のアメリカはニューヨーク、父親をギャング団の頭目に殺されたその子供が大きくなって復讐する話・・・・という体のアメリカ史映画。

見る前は「プリ男がギャングモノ?あのベビーフェイスでか?」と、いわゆるアクションをメインとした”マフィア映画”を想像していたんだが、実際見てみるとこれが全く違った。

アメリカの歴史についてはざっくりとしか知らない(フランス革命頃に独立戦争があって、1800年代中頃に南北戦争があって、1900年代以降は色々外国とも絡んでくるからまあまあ知ってる)ため、この映画も同様にざっくりとしか楽しめなかったと思う。例えば当時アイルランド移民が経済不況からアメリカに殺到していたという事実は知らなかったし、ニューヨークの自治がどのようになされていたのか、また風習や慣習を含めた文化的背景(奴隷制度とかracismとかそういう事ではなくてもっと細部に到る、服装・流行・喰いもんなど)、こういう点も映画の中から見極めるだけで、自分の中では全く消化しきれていない。史実映画は細部を楽しめるかどうか=その歴史について多少なりとも知っているかどうかがかなり大きなポイントなので、そこは自分自身に大きなマイナスだ。ただ見終わった映画が面白いと、一気にその歴史について知りたくなるという良い部分もある。

比較的歴史好きの自分がどうしてこれまでアメリカ史を知らなかったか、興味なかったかというと、まずその歴史の浅さがネックとなっていた。実際独立戦争前まではいろんなヨーロッパの国が面白半分に植民地にして、勝手に勢力抗争をやっていたので、その時代も含めてそれ以前も、どうしてもヨーロッパ各国の歴史を追っていきたくなる。また新大陸にバンバン送られてくるニガーの奴隷さん達の事をリアルに想像するとかなりせづなくなるので、正直その部分は避けていたというのもある。象徴的な資料としてよく見る「すし詰め奴隷船」の図は酷すぎ。ああいうのを見てリアルに想像すると、当然うんこおしっこは垂れ流しだし、身動き取れないまま新大陸に着くまで自分の一つ上にいるやつのうんこが頭にびっちりかかったまま船に乗ってるのを描いたりすると、ゆううつな気分になる。

歴史認識の有無による差を一つ挙げると、プリ男が自らを「アムステルダム」と名乗った時、真っ先にオランダのアムステルダムが思いついたが、それに対しブッチャーは「俺はニューヨークだ」と含みを持たせて返答している。なぜプリ男がそれを名乗ったかと言えば、ニューヨークがイギリスの植民地になる前、オランダの植民地で「ニュー・アムステルダム」と呼ばれていたということだ。このへんをサクッと知っていればストーリーの中でもっと楽しめたのに。

文化・慣習について、アイルランド移民を中心とした「デッド・ラビッツ」がカトリック教の神父(プリ男の親父)を頭目にしていることは理解できても、神父なのにぶっ殺しまくるのはアリなのか?とか、ピューリタン(プロテスタント)の「ネイティヴズ」がなぜ「ネイティヴ」を名乗ってるのか(ネイティヴ・アメリカン≒インディアンを排斥したことを皮肉っているのだろうか)、それと関連してそれぞれの宗教に対するポジショニング(行事やお祈り)などもきちんとつかめていない。これはもう、キリスト教徒でないとわからん事かもなあ。

自治について、これは現代アメリカでもまだ影響が残っているであろう「連邦主義」的な発想だ。州ごとの自治が大幅に認められ、それぞれの州に特有の制度があるのは今でも度々取り上げられる。それが1800年代中期のニューヨークではどういう感じだったのか。だから、この映画では終盤まで政治統治よりもギャングを背景にした圧倒的な武力による均衡が描かれていたが、プリ男がヘルズゲートに収監されていた10数年間、つまりブッチャーが街の暴れ者の頭目から、地位を得て街全体に影響を及ぼす政治のフィクサーに変化する間のことが見えてこない。

以上書いてきたことのように、この映画は基本復讐劇の体を借りているが実は史実映画で、その本質は「古い時代から新しい時代への転換」だ。徴兵制を免れようと市民が蜂起した時、それを鎮圧したのは軍隊=国家権力だったし、かつて大通りで決着が付くまで闘うことのできたギャング抗争は、軍による艦砲射撃によって始まることなく集結させられた。ここに、ギャング=武力による均衡から国家による統治に変化していったことを象徴している。

金持ちは「貧乏人同士が同士討ちするだろう」みたいなことを言ったが、まさにその通りになったわけだ。プリ男は個人的に復讐を果たしたが、結果的にはブッチャー共々敗北した形になった。ブッチャーを演じたダニエル・デイ・ルイスはこの映画で役者として一人勝ちした奴だ。プリ男やあの女の現代風な風貌が全く違和感のある中、こいつは1800年代中期を貫いた。この映画にして最高の役者だった。

そしてラスト、テーマソングと共にブッチャーとヴァロン神父がニューヨークを見渡す中、時代が進むに連れてどんどん街は発展していく。最後WTCのツインタワーが映った所で暗転。この映画にしてこの暗転はやはりメッセージ性の強い締め方だ。暗転後GANGS OF NEW YORKの題字が。いい感じのラストだ。ヴォーカルも聞こえてきたが、なんか聞いたことある声だ。歌自体もこの映画のために書き下ろされたような詞の内容だ。まーしばらく見てようとだまっていると・・・・・なんとかかんとかU2。あーーーぼのぼのか。この声そうだぼのぼのだ。流石に『この映画のテーマソングをU2』ここはわかるぞ。なんとも粋な計らいだ。

てことで、是非この映画を最初から最後まで鬼畜に見てもらいその感想が聞きたい。野郎は確か歴史があまり好きではないが(違ってたらごめん)、多少なりとも自分にからんでいるのを見るのは面白いのではなかろうか。

長い文章だな。まあ映画の長さを反映してるんだろう。

==============================

上の感想を書いてから他人の感想を見てみると、やたらに評判が悪い。いくつかみてみると、どうも当時の宣伝では「プリ男と女のラブロマンス」が前面に押し出されていたらしい。そりゃーいかんわ。この映画は史実映画として見てこそおもしろさがわかる映画だし、ストーリーやプリ男をメインに見ると非常に中途半端に映るだろう。「ギルバート・グレイプ」ではなく「タイタニック」あたりでプリ男にハマった婦女子などは、プリ男のプリっぷりを堪能するはずが血と暴力の残酷描写にノックダウンだろうな。

これは、プリ男という集客力のあるアイドルをキャスティングせねば興行収入につながらないであろうというスポンサー・販売会社の思惑と、プリ男をキャスティングしさえすれば潤沢な資金で自分の好きな映画が撮れるという個性派監督スコセッシの思惑が変な形で結びついた結果だ。ハリウッド大作の悲しさだ。そして、スポンサー・販売会社の思惑に飛びついた観客は正直この2時間半以上の映画を良く我慢したと思う。南無。

ターミナル ★★★☆☆

クラコウジアという国からニューヨークにやって来た男が、自国のクーデターのためアメリカ本土に入国できず、ターミナルで待つ話。

前々から人づてに聞いてはいたが、自分がこんなにダメ人間魂を内包しているものだとは改めて知らされてみてびっくりしたものだ。なんだろうこの気持ちの悪い拒絶反応。ハリウッド大作丸出しの感動シーンが挿入されるたび、「いい感じだなあ」と感じる心より以上に「おえーきしょ」という悪の心が飛び出してきて、何とも言えないいたたまれない感覚に陥る。

ストーリーはよくまとまっているし、笑かしてくれる部分も多い。ドリームワークスとその本家本元であるスピルバーグが作った映画なんだから、ストーリーは基本的に破綻するわけが無く、多くの人が「面白い」「いい感じだ」という風に感じるように作られたものだ。この点に関して自分も人間だからそう感じるし、それは娯楽として間違った方向ではない。その反面、これはロード・トゥ・パーディションなど同じような映画で何度も書いたことだが、この映画が一生ものの記憶に残る映画となるということも、絶対にないということである。

実際ビクターが言葉の通じない孤独な国でもがき、やがて様々な人々と関係性を作っていく過程は面白かったし、そのきっかけとなる出来事(キャリーカート・出国審査の女・掃除のじいさん・など)にはすんなり入り込めたし、そこが繋がっていくのもよかった。そういうストーリーの中のショートストーリー群にも淀みがなかったためか、映画の体感時間もかなり短いと言うことはそれだけ集中して見ることが出来たし、また「型にはめられた」ということでもある。

そういう型にはめられたことが嫌なのではなく、またこういう王道まっしぐらな映画をいいと思ってしまう自分が嫌ということではない。そういうことではなく、一般に「いい感じ」とされるシーン(出国審査女の結婚・やぎ事件後の空港内の態度の変化・掃除じいさんの飛行機ストップなど)を見て「いい感じ」という感情よりも、なんというか「気持ちの悪さ」が上回ってしまうという、これは御都合シーンに対する理不尽さではなく(そういう感覚はとうの昔に捨て去った)、なんかわからんが単なる「気持ちわりー」という感覚だ。だもんで今も「非常に後味の悪い良い映画見た感」というか、なんとも言葉に表しにくい感情を抱きつつ、自分のズレを感じたわけです。良い悪いではなくて。

インファナル・アフェア3 ★★★★★

ヤンが死んでうまいこと警察に潜り込めたと思っていたラウが、保安部の内部調査を防ごうとする話。

一応この3で完結らしいが、ざっくり言うと1は心理戦・2はゴッドファーザー・で3はまた心理戦に戻る。というのもこの映画の最後まで見ないとイマイチ全体像が見えてこないのだが、そのためかヤン・ヨン・シェンなど似たような名前が多く登場し、しかも早口の香港言語はよくわかんなくて結構同じようなトーンに聞こえるので、個人的には人間関係の把握にかなりとまどった。灰皿でぶん殴れと電話で指示したのがサムだと確定するのも結構後だし、あの場にヨンら保安部がいきなりいるのも引っかかるし、この辺は見る者の意識によって変わってくるかも。(理解しようとする姿勢を強く持ってみればわからんことはない。)

以上のような人間関係の把握以外でも、ストーリーは「ラウがサムの所でスパイをやっていた」という確定事項がわかっているだけで、シェン(大陸の闇貿易商・ひげにサングラス=実はこいつも警察側のスパイ)やヨン(保安部のトップ・メガネでシュッとしてる=サムと繋がってると見せかけて実はラウとサムの関係性を暴くためのおとり)の隠した部分は結局最後までわからないことであり、しかも後半ラウは自分をヤンと重ね合わせてしまうような妄想の世界に突入するので、正直かなりわかりにくい。

つまり1の心理戦は、「誰がスパイか」という心理を巡る攻防のテーマが明確で、それに向けて話を重ねていったり、盛り上がりがあったり(映画館やバスでの携帯など)、そういう肝心な部分は結構かっちりしていたのだが、3の心理戦はラウ以外は誰が誰の対象なのかもはっきりしないし、しかもラウは変な感じになるし、人間の絡み方がわかりにくかった。なので、墓でラウがシェンの顔を思いっきり見てるのはOKなのかとか、最後のテープの仕掛けがなんだか不自然だったり(一瞬なんか映像が映るがよくわかんなかった)、要するにわかりにくさが全体の雰囲気を醸し出す以上に、ストーリーの外観性を損なわせている感じがする。

ただやはり、長編物の強みか、あるいは「インファナル・アフェア」という前後の時間のつながりに意味がある映画のよさなのか、確かにあるシーンで1や2のあのシーンの意味がわかったような部分もあったり(ギブスやヤンとラウの初対面など)、全体の中身を濃くするというのは間違いない。また、1・2見たんだから見なきゃだめだろう。

最後にシリーズとして、こういう時間の流れを感じさせるマフィア物はゴッドファーザー以来で、しかもそれと比肩できるくらいの完成度なんだから、これは面白いシリーズ映画だと思います。

インファナル・アフェア2 ★★★★★

マフィアの大ボスが暗殺され、残った縄張りを巡って抗争が起こる話。

1ではヤンとラウのスパイ合戦の側面が強かったが、2では二人の若い頃までさかのぼった話になっていて、今回は心理戦というよりもなんだか、ゴッドファーザー的血縁・親子関係などが背景にある重厚なマフィア王道物語に仕上がっている。あの結婚パーティシーンやオヤジへの弔いの杯シーンはもろゴッドファーザーを彷彿とさせるし、続編とは言いつつもそのカラーはまったく別物だ。

1で消化不良に終わっていた、ヤンとキョン・ヤンと女の関係やウォン警部とサムの関係などもわかるようになっていて、1をありきとした場合に(この映画は2から見てもそれはそれで違った受け取り方ができるかもしれない)、主要人物のバックボーンをいっそうふくらませる物となっている。確かにヤンが実は大ボスのせがれだったという設定は無理くり感があるが(だってそうだとサムは基本的にヤンを信頼しないはず→表面上ヤンは兄貴のボディガードであり、その兄貴は結果的にサムのせいで死んでしまった)、これはこれでおもろくなってるからよしとしよう。

あえて主役と言えばウォン警部とサムになるのだろうか。こいつらはやっぱ2で漢を上げたな。

インファナル・アフェア ★★★★★

マフィアにスパイとして加わった潜入捜査官と、警察にスパイとして加わったマフィア野郎の話。

香港映画でこういうハードボイルドなコップ・マフィアものと言えば、少し前まで男たちの挽歌シリーズが代表だったけど、ああいうドンパチがメインの映画ではない。そういうハードボイルドを背景とした読み合い・だまし合いといった心理描写の面が強く感じられる。ラウにしてもヤンにしても、さすがスパイと言うだけあってお互いの対象のわずかな行動や言動から察知し、スパイ活動していく様はまさに戦いの描写であり、それが刻々と変化していく様はスリリングだ。

これがハリウッド等モダンなやり方を香港流に噛み砕いたものなのか、サウンドや場面構成でクールを装っていてもやっぱりキン肉マン的漢の「ゆうじょう」話の側面が非常に強かったり、香港丸出しの歌が挿入されたり、恋愛描写もなんだか鈍臭かったりだと、そういう良い意味でスタイリッシュになりきれていないところがまた味があってよかった。

最初の方の絡みが実はかなり重要だったということが後々にわかってくるのだが、そこを敢えてスピーディーにわかりにくくすることで伏線にしていくという手法を取っている。またなぜウォン警部(稲中に出てきそうなフェイスの人)とサム(マフィアのボス)がちょっと親しげなのかとか、キョン(梶原善に似てる人)がヤンにやたらやさしいとか、あの久しぶりに会った女とか、よくわかんないまま処理されていった登場人物とその背景も目に付く。にしても、ウォン警部の時計の伏線は非常にヤラレタ感が強くてよろしい。

やっぱどちらかの視点で見てしまうんだろうが、自分は断然ヤンの方が好きだ。トニー・レオンのワイルドな表情も凄くいいし(振り返るシーンはマジかっこいい)、ロウの正体が判明した瞬間、(ドラマということを抜きにするなら)すぐさま全員の前で「これは俺が潜入している時に書いた字で、なんなら筆跡合わせてもいいぞ、つーかおめえなんでこれ持ってんの」とわめきちらせばソッコーでラウが捕まるものの、敢えて行方をくらませて自分でオトシマエを付けようという漢気、最後のエレベーターのせづなさなど、こいつはパーフェクト超人だ。

あいつのようになりたいか。俺もああなりたい。

復讐するは我にあり ★★★★☆

強盗殺人を犯し、詐欺をやりながら金を作って逃げ回った連続殺人犯、榎津巌の話。

世界の至る所には、過去から現在に至るまでこの映画のように人を(だましまくって/殺しまくって/レイプしまくって/)いくような輩がまれにいるものであり、そういう輩の実話はたいていの場合インパクトがあるので書き物や映像でメディア化されやすい。表面的には、そいつがどうやって逃げ回り、どういうきっかけで捕まったのかという部分が目立ってしまうのだが、肝心な部分はやはり「なぜそいつがそうなってしまったのか」を描くということだ。

これはこの映画の場合、榎津本人が及び知る範囲のものではない。なぜなら、その「なぜ」を知っているなら人として理性というブレーキがかかり、このような連続殺人の事態には到ってないからである。もしかしたら最初のしょぼくれた強盗殺人で歯止めがかからなくなり、ついに5人の因果なき人間を殺めたのかもしれないし、なにか原因があるのかもしれない。その一つが幼少期の父親に対する記憶なんだろう。または、戦後のアメリカ統治下での日本の惨状を見て「あーやってらんねーあほくさ」感が強まったのかもしれない。ただやはり、人として情が移るであろう旅館の女将をいとも簡単に金銭に替えられる神経は普通の人間にはわからんことだし、この映画で榎津を見てきても「そういう人間だから」という他ない。

以上はリアルでの話。この映画はノンフィクション(実話を元にしている)らしいが、父親と榎津の関係性を連続殺人の重要な動機と設定している以上、完全にそうとは言えない。ただそれがありきになってしまうと、尾形拳と三国連太郎という配役はかなりはまっている。こういうヘンテコな狂人を演じさせると尾形拳はぴったりだ。九州出身の自分からしても尾形拳の方言は結構パーフェクトだし、詐欺をやっているときは方言を隠し、本性を見せると方言丸出しになるのはリアリティがある。最初専売公社の二人を、一人は鈍器で、もう一人は包丁で殺すシーンが非常にえげつなくて、それ以降の殺人シーンが意外と簡単に片付けられてしまうのは、榎津の殺人に対する感覚マヒを意味しているのかもしれない。

そう、安い方の包丁を買ったり、何処で覚えたか弁護士や教授の真似したり、ババアに仕送りしたり、死体あんのにそこに住んでしまったり、二人ぶっ殺しつつも質屋には気前よかったりと、やっぱこいつ相当変なやつだ。ミヤコ蝶々がパチンコ屋で言ったとおり、道を間違ってなければ大人物だったかもしれん。

(後付け)

表題「復讐するは我にあり」とは、聖書の引用で「罪の裁きは神にまかせろ」的な意味があるらしい。榎津親子は長崎の五島出身だそうで、あのへんの平戸とか対馬とかは昔からキリシタン(隠れキリシタン)が多かったし、そういうのを含んだタイトルらしい。

ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ ★★★★★

ギャンブルに破れ多額の借金を負った4人が、悪人から金を奪って返済しようとする話。

いまでこそスナッチで有名なガイ・リッチーの初監督作品。スナッチを見てからこれを見ると、なるほどそのテイストは最初からあったのかと思わせられるが、ガイ・リッチーってなんぞやの頃にこれを見るとかなりの衝撃だっただろう。それだけ、俳優や予算に頼らない「アイデアのみ」「編集・撮影効果のみ」の映画であり、インパクトのポテンシャルはこの映画だろう。

最初のうちは登場人物が多すぎて、しかもいくらかキャラの説明はあるものの基本的にニュアンスでつかめ方式なので、なにがなんだかわからんうちに序盤は進行していく。ただ事の発端であるギャンブルの負け以降、それまで相互に関連性の無かった人物が間接的に関わりを持つことで俄然面白くなっていく手法は見事だ。一言で言えば「因果応報のズレ」をエッセンスに、最後にどかんと集約させるのだが、それがおもしろおかしいほどピースにはまっていく様は爽快で、最後に確実に勝利したのがナイス・バイプレイヤーのクリスだというのもいいし、またラストでああいう結末を残したのもいなせな感じがする。

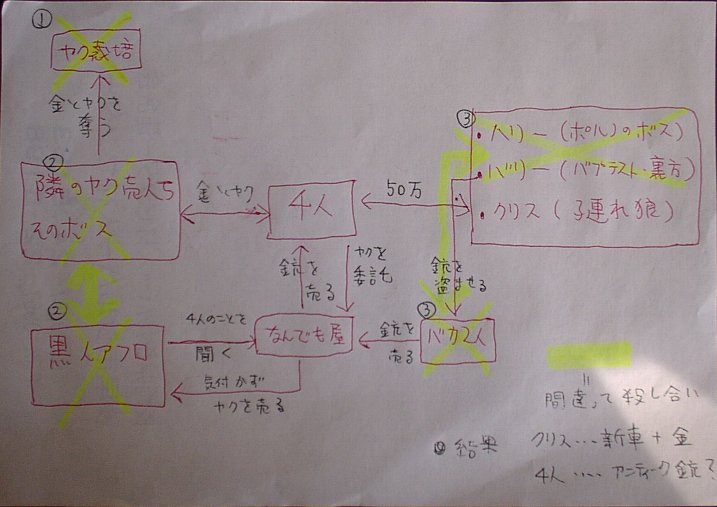

てことでその因果応報のズレをせっかくなので書き出してみた。こう見ると、意外に「バカ2人」がかなり重要なポジションにいて、「黒人アフロ」はキャラの割に直接的には関与していない。

しかしまあ、「シートベルトは締めておけ」がまさか伏線になろうとは思わなかった。面白い映画だと思います。

オールド・ボーイ ★★★★★

突然15年間監禁された男が、その理由を探して復讐する話。

久しぶりに見終わった後のインパクトがでかいサスペンス映画を見た。振り返って自分のインデックスをざっと見たところ、かなり前だがユージュアル・サスペクツ以来かもしれない。15年という、ただ単に長いというだけでなくその年月の意味を知らされたときの衝撃は、これはもう初見一回のみの衝撃だろうが相当大きかった。

韓国映画だが、現在日本で展開中の「韓流ブーム」にバリ乗っかりしてやってきた映画ではない。そう言い切れるのは、「韓流」に関して代表的な人物であるペ・ヨンジュン(つーかこの人しか知らんが)とは完全に別ベクトルのフェイスと雰囲気を持った人々が満載だからだ。主役の二人にしたってオデスは笑い飯の西田に似てるし、イウジンは大分トリニータの高松に似ている時点で好感が持てる。また周りの人物も曲者ぽいのが多く(リンチされる管理人はハマリすぎ)、両極端で言えばダメ人間フェイスがほとんどという点は、韓国の男前の基準がずれているのか、あるいはこういうテイストの映画にはやっぱダメ臭が必要だろうということでのチョイスなのか、いずれにしろぺとその周辺がやるよりは、西田+高松の組み合わせが最高に良かった。

15年の衝撃の後に展開される二人のやりとり、ああいう常軌を逸した表情と行動は二人とも凄くいい。特に高松の方は最初なんだこのダメフェイスと思って見ていると、徐々に確信に迫るにつれてあの「無表情+シニカル笑い」な顔がかなりいい感じに効いてくる。あれは素晴らしい。

最初の導入部分からしてニュアンスで伝えていくのが多かったり、場面切替のテンポが絶妙であったり、そういうストーリー全体のテンポを重視していくのもいい。餃子の件なんかはその典型で、段々と「こいつ餃子ばっか喰ってたのか」と思うような作りは、余計な部分が省かれているし見ている側も映画に感情移入しやすい。

あと印象に残ったのが日本でいう「殺陣」のシーンだ。殺陣は日本の時代劇や最近だとあずみという名の上戸彩で見たが、最悪なことだがああいうのは「稽古のフィードバック」でしかない。あいつがこう斬りかかってくるからこう返して、そしたらやつが・・・・みたいに流れが決まっているのが見え見えで、よくいえば様式美とも言えるがまったくリアリティがない。その点この映画のオデス大暴れシーンはその全編を2Dの画面で構成し、平たくいえば喧嘩のリアリティを表現しているように感じられた。狭い通路で数十VS一人という喧嘩のシチュエーションの場合、殺陣で言う「なんであいつがつばぜり合いしてて後ろがら空きなのにおめえは斬りかからねーんだよ」という疑問を、敢えて狭いシーンという制限をつくって合理的にしている。

何十年積もり積もった怨念がもたらす復讐劇と言えば、いま現代SF風にアニメでリメイクされている「厳窟王」だが、それを見てもよくわかるように復讐劇が勝手に面白くなるというメリットを除いたとしても、復讐に到る動機の追及、またその結実が見事で、なかなかこういう映画は見られないと思った。